早期リタイアへの備え(3):金融資本を準備する

前回は、リタイアに必要な備えとしてLIFE SHIFTを参考に、金融資本、人的資本、社会的資本の3つの資本について、そのあらましを紹介しました。

早期リタイアに備えた人的資本、社会的資本、金融資本の準備

今回はその1つめ、金融資本についてお話します。

備えとして一番わかりやすい金融資本

3つの資本のうち一番わかりやすいのが金融資本です。もし自分が一生かけて稼ぐはずだった大金が宝くじで当たったら、すぐに会社を辞めても金銭的には問題ないと感じるでしょう。

サラリーマンは、生涯で平均2億程度を稼ぐと言われています。税金や社会保険料を差し引くと、1.6億円程度でしょうか。これだけ手元にあれば、会社を辞めても大丈夫そうな気がしますね。なにせ、この先ずっと働いていても結局これだけしか稼げないんですから。

しかし、そんな大金をすぐに手元に用意できる人はほとんどいません。それに、人生の半分程度を終えた人が、残りの人生でサラリーマンの生涯賃金全て必要になるとも思えません。

必要な金額は人によって数倍の差がある

では本当に必要な金額は一体いくらなのか…? Webで検索してみると、1億円という人、3億円は欲しいという人、かと思えば3,000万円でも大丈夫と言う人もいて、さっぱりわかりません。ここまで大きな違いがあるのは、人によって生活スタイルや環境、想定するライフイベントが全く違うからです。

派手な消費が好きな人と倹約家では支出が全然違ってきます。都会の賃貸暮らしと田舎の実家暮らしも、たくさんの子持ちと独身でも、支出はまったく違います。リタイア後も負担にならない程度に働くか、完全に仕事を辞めるかでも大きく違います。

要するに、必要な金融資本がどの程度なのかは、個々人が自分で算出するしかないわけです。ニュースやブログで出てくる切りの良い数値、3,000万円とか、5,000万円とか、1億円といった数字に踊らされてはいけません。それは誰かが必要な金額であって、あなたが必要な金額ではありません。あなたが必要なお金はあなたが自分で計算しましょう。あなたの人生です。

ライフイベント表とファイナンシャルプランを作る

では、どうやって必要金額を計算するのか?一般的には、ライフイベント表を作り、そこからファイナンシャルプランを作って確認することが多いと思います。企業の研修や保険の営業で見たことがある人も多いかもしれません。

ライフイベント表というのは、自分や家族が将来経験するであろう出産、就学、自宅の購入、自家用車の購入、退職、年金受給、介護といった人生の出来事を洗い出し、時系列に整理したものです。この表をもとに、各ライフイベントで必要となるお金を算出し、定常的に必要な生活費や娯楽費を加えることで生涯必要な金額を算出します。

ファイナンシャルプランは、こうして算出された資金を必要なタイミングで用意するための計画のことです。金融資本面での早期リタイアへの備えというのは、リタイアを前提としたファイナンシャルプランを完成させ、その条件を現実でもクリアしておくということを意味します。

ざっくりとしたものであれば、ファイナンシャルプランを作るのはそう難しくはありません。ExcelやGoogle Sheetsで今すぐはじめることができますし、プランを作成できるウェブサイトもたくさんあります。私も数年前、Google Sheetsを使ってゼロからプランの作成にとりかかり、少しずつ疑問点を調査してプランに反映し、数年かけてひとまずは完成させることができました。

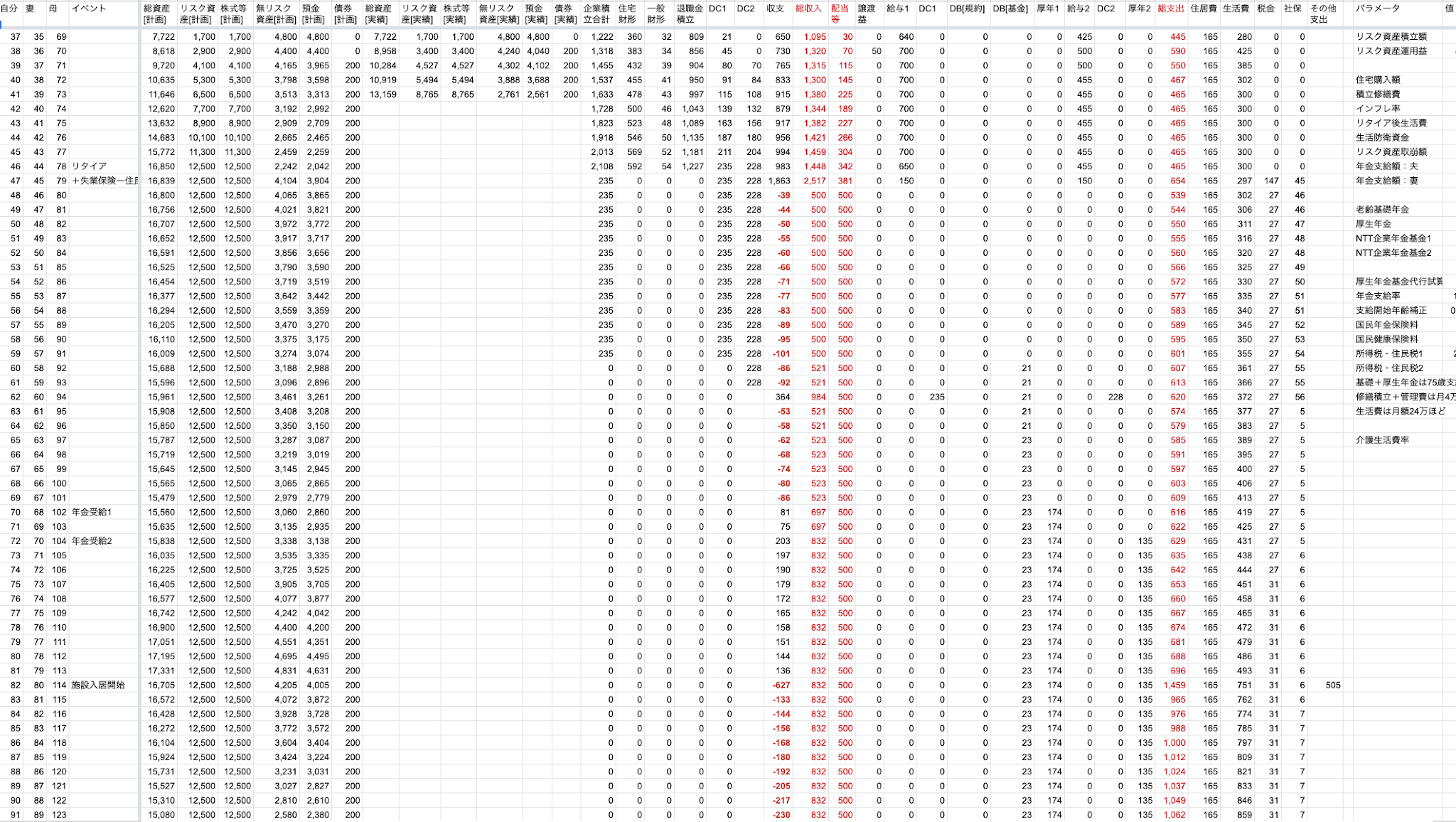

私のファイナンシャルプランは我流で細かいですが、大元の表はこんな感じです。空白部分が多いのは、計画に対するこれまでの実績も同じ表で管理しているからですね。

ここには結果の数値のみが記載されていますが、数値を算出するための項目を別途ひとつひとつ検討した上で数値に反映しています。この計画に基づく資産評価額の推移は次のようになります。

プランの詳細化に必要な知識は幅広い

粗いプランは見様見真似で作れますが、日本でのリタイアは片道切符になりがちなので、失敗したくない一心でプランを詳細に作り込みたくなると思います。しかし、納得いくまでプランを練り、プランが実行できるか確認しようとすると、思った以上に幅広い知識が必要になります。

必要な知識や情報を思いつく範囲でざっと挙げてみます。正直、普通にサラリーマンを勤め上げるのであればあまり必要のない知識も多いです。

- 現在の収入と支出

- 将来の収入と支出の予想

- 起こり得るライフイベントと必要な金額

- 住宅購入、修繕

- 乗用車購入、維持

- 失業、退職

- 出産、養育

- 教育

- 結婚等各種祝い金

- 家族の介護、入院

- 家族の死亡

- 自身の介護、入院

- 自身の死亡

- 各種保険の知識と必要額

- 企業の福利厚生、各種手当の情報

- 退職金制度と見積もり額

- 各種ライフイベントに対する支援や手当

- DC

- 所得税、住民税の知識

- 所得の種類と控除、税率

- 確定申告、住民税申告の方法

- 代表的な節税方法

- 年金制度の知識

- 国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金、iDeCo、DC

- 年金保険料、受給可能時期、受給予定の金額

- 年金受給と税金の関係

- 今後の年金制度の動向

- 健康保険の知識

- 組合健保と国保の違い

- 国民健康保険料

- 所得と保険料の関係

- その他社会保障制度の知識

- 資産運用の知識と経験

- 預金、株式、債権、投資信託、その他金融資産

- 金融商品に関する税制

- 不動産と関連税制

- 金融、財政、経済に関するおおざっぱな知識

- 譲渡・相続に関する知識

- 各種控除制度

- 手続き等

…頭が痛くなってきたのではないかと思います。しかし、リタイアクラスタの人たちはこういう話題が大好きです。自分の人生に直結しているから自然と興味もわいて、詳しくなっていくんでしょうね。

ファイナンシャル・プランニング技能とFP

こうした知識を身に付けるには、ファイナンシャル・プランナーの資格試験を通して勉強するのが網羅的かつ効率的です。私も当初は地道に制度のウェブページ等を1つ1つ調べていたんですが、途中でいったんFPの勉強に切り替え、検討に穴がないか確認しました。FPは1級から3級までありますが、自分用のプランを作るためだけなら3級で十分です。2級になればやや詳細な条件まで暗記した状態になれますが、これは別に都度調べれば済むことだからです。重要なのは、立案する人の頭の中に、上記のような知識の索引が網羅的に作られていることです。

ファイナンシャルプランナーに立案を依頼しても構わないのですが、世の中には金融商品の販売ツールとしてFPを使う人が多く、特に無料のFPはほぼ保険の営業です。依頼するのであれば、独立系のFPに有料で頼んだ方が良いと思います。

また、プランは世の中や自身の考えの変化、制度の変更等に応じて随時修正する必要がありますので、手間や料金を考えると、できれば自分で作れるようになっておいた方が良いです。その場合も、出来合いのWebサイトで作るのではなく、細かく調整できるスプレッドシートを使うことをおすすめします。

あ、私もFP2級持ってますので、頼んでくれてもいいんですよ😉その場合は、スプレッドシートごとお渡しして、以後は自分で調整できる形にしたいと思います。

ともかく初期バージョンのプランを作る

さて、精度はともかく、まずは最初のプランを完成させます。ライフイベントは適当、各種制度についてはほとんどわからない、将来の収入や支出どころか今の収入支出もなんとなく。そんな状態かもしれませんが、別に構いません。今わかる範囲の情報で作ってみます。

入ってくるお金と出ていくお金さえ埋めれば、あとは足し算引き算を寿命まで繰り返すだけなので、作るのはそう難しくないでしょう。どうですか?その計画で自信を持ってリタイアできそうですか?人生を賭けられそうですか?そんなわけないですよね。

不足した情報を集め、自信を持てるまで改版する

多くの人は、今どれだけの資産と負債を抱えているのか、そして1年間でどのくらいの手取り収入と支出があるのか、それすらよくわかっていないのではないかと思います。これでは信頼できる計画を作ることはできません。

あやふやな部分がほとんどでしょうが、1つ1つ確認していきましょう。全部やろうとしなくても良いです。資金計画に与える影響が大きなものから、順に調査していきます。想定する人生にもよりますが、おすすめの順序は以下です。

- 現在保有する資産と負債を調査する

- MoneyForwardやMoneytree等の資産管理サービスにすべての銀行・証券口座を登録

- 年間手取り収入を調査する

- MoneyForward等の家計簿サービスにすべての銀行口座を登録

- 平均的な年間支出を調査する

- MoneyForward等の家計簿サービスにすべての銀行口座とクレジットカードを登録

- 1年以上家計簿を作り、臨時支出を間引きながら過去1年の支出額を算出

- 住宅購入と修繕・維持にかかる費用を調査する

- 居住予定の地域、物件の種別から予算を見積もり

- 各種手数料や税金、管理費、修繕費、その他維持費を調査

- 住宅ローン控除等、各種助成制度について調査

- 教育にかかる費用を調査する

- 許容できる最大のケースを想定して学費、および就学中の生活費を見積もり

- 学費無償化、児童手当について確認

- 奨学金制度について調査

- 学資保険について検討

- 介護にかかる費用を調査する

- 想定する状態と介護施設の入居・月額費用、入居しやすさを調査

- 関連しそうな親族の介護意向を確認、費用や労力を見積もり

- 介護保険制度と給付額を調査

- 病気にかかる費用を調査する

- 家系や健康診断結果から、病気の重さや頻度を想定

- 入院にかかる費用を調査

- 健康保険制度がカバーする範囲を調査

- 保険を調査、必要に応じて加入

- 老後にかかる費用を調査する

- 類似世帯の支出を調査

- 現在の支出から老後の生活費を推定

- 年金制度と給付予定額を調査

- 死亡にかかる費用と譲渡・相続について調査する

- 相続税制について調査

- 家族の死ぬ順序ごとに、資産がどう相続されるか確認

- 必要に応じて事前譲渡や資産形態の変更を検討

- 退職の影響を調査する

- 退職に伴う各種手続きを調査

- 退職に伴う支給金(退職給付、失業給付等)を調査

- 年金や健保の制度変更による影響を確認

- 収入減少に伴う税制の変化とその影響を調査

こうした点について私がどう考えたかに関しては、追々少しずつ記事にしていく、かもしれません。前のブログでは1つずつ記事にしていたんですが、全部消えましたので…もう1度書く元気が出たら書いていきます。

リタイア計画を立案する

こうしてある程度信頼できるプランができれば、金銭面で現実的なリタイア計画を立案できるようになります。…人的資本と社会的資本はまだ考えていませんからね。

1:現実的なリタイア目標を設定する

まずは、生活費、収入、住居費、リタイア年齢等の条件を色々と変更しながら、資金の変化をシミュレーションしてみましょう。何歳でのリタイアなら資金は最後まで枯渇しないのか?逆に45歳までにリタイアするなら、何を諦め、何を改善しなくてはいけないのか?色々試して自分に合った現実的な目標を立ててみます。たとえば、支出を20%減らして50歳に早期リタイアする!とかですね。

2:目標を達成するためのアクションを考え、実行する

何も妥協せずに望みどおりリタイアできる人はほぼゼロなので、目標を達成するためには、現在の生活や将来の予定を変える必要が出てきます。支出を〜以下に下げる、副業で収入を〜万円確保する、将来の住居は〜万円以下のエリアにする、等ですね。こうした部分を具体的な実行手段にまで落とし込み、実行していきます。

ただし、家族がいる場合は難易度が跳ね上がります。家族からすれば、自分勝手に見える理由で突然今の生活や将来の予定を妥協させられる訳ですから、当然ですね。理解してもらうのはなかなか大変ですが、仕事の環境が悪く、本人が辛い状況に置かれているケースも多いので、現実的なプランを持って辛抱強く話し合えば不可能ではないと思います。

いずれにせよ突然打ち明けると激しい反対を受ける可能性が高いため、関連する情報や自分の希望を少しずつインプットし、抵抗を減らした上で家族の同意を取る、といった手順を踏むのが有効です。

3:必要に応じてプランに立ち戻り、調査・修正を重ねる

節約や収入増に取り組んでいくうちに、立てた目標が現実的でないことに気づいたり、政府の方向性が大きく変わったり、災害等で経済・社会状況が激変することがあります。また、社会制度に関して理解が深まり、プランを改善できることに気づくこともよくあります。

その場合は、適宜プランに立ち戻って新たな状況や理解を反映させ、改めてシミュレーションしなおしてリタイア計画を更新します。

4:隠れたリスクを認識し、バックアッププランを立てる

プランを立てるにあたっては、現在の社会・経済状況が永遠に続くと想定していることが多いでしょう。しかし、リタイア後の計画は40〜60年にも渡る長いものです。過去を振り返ってみても、これだけの長い期間が経つと、社会や経済の状況は劇的に変化してきました。

社会や経済の先行きを長期に渡って予測することは非常に難しいですが、いくつか想像しやすいものもあります。それは、長期の人口動態と中期的な政府の方向性です。これらは、特に社会保障制度に大きな影響を与えますので、政府の中期的な方向性を確認しつつ、望まざる事態についてもある程度想定し、必要に応じて資産額の積み増しを検討しておくべきと思います。

また、どうしても金融資本では賄いきれないリスクもあります。こうしたものは人的・社会的資本で賄うことも視野にいれ、そちらの備えでカバーするようにします。

◆

こうして納得できるプランが完成し、プランが求める前提を現実でも実現できれば、金融資本に関する備えは完了です。次回は、人的・社会的資本について書いていこうと思います。

コメント

コメントを投稿